Arte: su positividad o su cross a la mandíbula

Hay una frase excelente que se repite mucho en Puan cuya autoría no menciono por puro desconocimiento: los clásicos son aquellos libros que ya hemos leído todos. La frase es irónica al taco y aborda un gran conflicto en torno a la identificación, dado que asumir que no conocemos, no sé, La divina comedia nos expulsaría automáticamente del grupo de los que han cumplido con el CV de lecturas necesarias para ser de Letras. Lo mismo, creo, con Kant en filo. De estos libros se habla, se opina y hasta se proponen como faros de la disciplina, en muchos casos, sin haber conocido más que la contratapa o algún resumen del Rincón del Vago que uno lee para zafar. Dante for dummies y soy parte.

Con Homo Argentum pasó algo similar. Es cierto: fue un “éxito” en taquilla, podríamos decir. Pero los números de entradas vendidas no llegan al millón y, sin embargo, durante estas últimas semanas, no hubo momento en el que no se hablase de la película. La sobreideologización del debate la colocó, para muchos en contra de su propia postura, en la estantería de aquellas obras que poco se leen y de las que mucho se habla. No voy a decir que es un clásico (¡usté no puede decir semejante barbaridá!) pero la agenda que marcó difícilmente la haga intrascendente a corto plazo.

La naturaleza del debate poco tuvo que ver con cuestiones cinematográficas. La intervención del Presidente en favor del film y la postura de Francella en torno al financiamiento del INCAA hicieron que la película sea a priori más un manifiesto anti-mandril (para los libertarios) o anti-argentino (para los acaso nacionalistas populares) que lo que en verdad es: una película (un producto cultural, para los cultural students; un producto audiovisual para los juniors de Accenture).

Rápidamente, posicionarse en favor o en contra de la película era menos —como lo es generalmente en el performativismo twittero— un debate que un pronunciamiento identitario. El lugar incómodo, el ímpetu crítico retrocedieron frente a lo que poco a poco se nos vuelve costumbre: dejar de disputar políticamente el arte para disputar una supuesta identidad política —y moralizante— a partir de un arte completamente despolitizado. Partidizar el arte —equivale a pensar que lo político no trasciende lo partidario— está lejos de politizarlo. Por el contrario, lo vuelve lábil, berreta, objeto de consumo. Es la remera del Che que tranquilamente puede vender mañana H&M si ve que es rentable y el Borges exiliado por el dogmatismo liberal que lo convirtió en escritor oficial.

Prefiero conservar aquella idea de Arlt según la cual la literatura —puede hacerse extensible al arte en su conjunto— debe ser más bien un cross a la mandíbula. Si hay en ella una potencialidad identificadora, no está en que satisfaga mis certezas o que diga bellamente lo que ya sé, sino más bien en lo contrario: debe estar ahí para decir lo incómodo, para percibirlo quizás por primera vez.

No se trata del artista como profeta rimbaudiano, sino del arte como sujeto —y hay acá una ética y una política— que escucha cierto suspiro vital en los acontecimientos porque está inmerso en ellos. Y por “inmerso” quiero decir que está en los acontecimientos desde el afecto, o mejor desde la afección en su doble dimensión: impresión y enfermedad, exterioridad e interioridad, repulsión y muerte. Es el artista que, como dice Hugo Savino, cita Laura Estrín, anota la frase y sale en el bolsillo con ella a la calle.

Nos falló el Vox

Sabemos lo que es el bait. Pero el prejuicio nos dice que es una movida marketinera para hacer pasar por interesante o relevante —llegando a veces a la mentira— aquello que no es más que basura. Pero parece ser que el bait puede ser más que eso: puede servir para hacer cine.

En efecto, la película dirigida por la dupla Cohn-Duprat así lo muestra. Una de críticas más academicistas —no me hago el boludo, yo también esbocé ese argumento antes de verla— residía en la equivocación del título. Teníamos muy a mano, quienes sabemos algo de latín, que Argentum es un sustantivo que significa “plata” y no un adjetivo que significa “argentino”. Pum, pum, pum: podíamos tratar de estúpidos —hay algo de “sos demasiado negro para saber latín”— a los directores. Le pusieron “Hombre Plata” en lugar de “Hombre argentino”. La película se cae, así, antes de empezar.

Para colmo, aunque Homo Argentum pretende retratar al hombre nacional, representar la argentinidad, adolece de ausencias aparentemente elementales. Leí en varias plataformas que faltan cholas, empanadas tucumanas, locros. ¡Cómo van a hablar de lo argentino sin la Cordillera! A diferencia de otras películas, leí, tampoco aparece el interior. Siquiera un charanguito, viejo. En fin, muy porteña la cosa.

Pero el filme tiene un as bajo la manga: te impone verlo. Y hacerlo, salir de las declinaciones, de los símbolos, y entrar en la película te muestra que, lejos de ser un error, el título es acertadísimo: la película se trata menos de la argentinidad que de la guitidad. Todas y cada una de las historias están atravesada por la plata; en todas, su circulación motiva o es indispensable para su desarrollo. No me voy a detener en cada una porque, como dije, no pretendo —ni podría— hacer crítica cinematográfica. Quienes la vieron, lo pueden pensar recordándolas; quienes no, vayan a verla o confíen.

La centralidad de la plata es fundamental porque corre el eje del debate. Si se habla de lo argentino, lo hace vehiculizándolo a través de ella. Los personajes que transitan por la pantalla son menos subjetividades modernas instituidas por el Estado-Nación (argentinus, en latín) que subjetividades fluidas producidas por el Mercado (argentum). No hay, entonces, un esencialismo argentino o una argentinidad que pretenda ser representada; hay más bien un diagnóstico —que creo correcto— respecto de cómo podemos empezar a pensar al sujeto del siglo XXI que, como dijera Lewkowicz, ya no es un ciudadano sino más bien un consumidor. Las técnicas de subjetivación —los ritmos del cuerpo, de la lengua, de la sociabilidad— no son modernas, sino postmodernas (o del modernismo tardío, para traer de nuevo a Lewkowicz) porque no parten de la institucionalidad deductiva del Estado-Nación, sino de una institucionalidad fluida, desistematizada, anichadora del mercado.

Y, como consumidores, los espectadores estamos casi dos horas scrolleando sin el pulgar, viendo “historias” cuya continuidad narrativa, si no se apela al título y a algunas otras minucias, parece ser inexistente. Y ahí hay otro mérito de los directores: hacer explotar la polisemia que ha cobrado el significante “historia” a partir de su utilización en las redes sociales. ¿Qué continuidad narrativa o, mejor, qué tipo de experiencia —que es una forma de continuidad— puede producir el consumo compulsivo de “historias” y reels de IG o TikTok? ¿Qué implica darle el estatuto de “historia” a una masa heterogénea de soportes —fotos, videos, audios— cuya duración es ínfima y cuya narratividad es completamente discontinua? Lo cierto es que ya lo hicimos, lo hacemos, y no queda más que pensar en sus alcances. Dejo ahí las preguntas.

El baitazo como marketing: la risa detrás de cámara

El baitazo sirvió, entonces, como herramienta cinematográfica. Fuimos creyendo que veríamos una película sobre quiénes somos (argentini, “argentinos”) y nos fuimos habiendo visto una película sobre qué somos (argenta, “platas”). Pero no fuimos los únicos que nos lo comimos. Porque el baitazo se lo comieron también quienes salieron en defensa no tanto de la película sino más bien de lo que creían que ella defendía. Los sobreideologizados, que abundan en todo el espectro político, fueron a ver la película creyendo que verían una defensa del libertarianismo, del recorte al INCAA, de la privatización del cine.

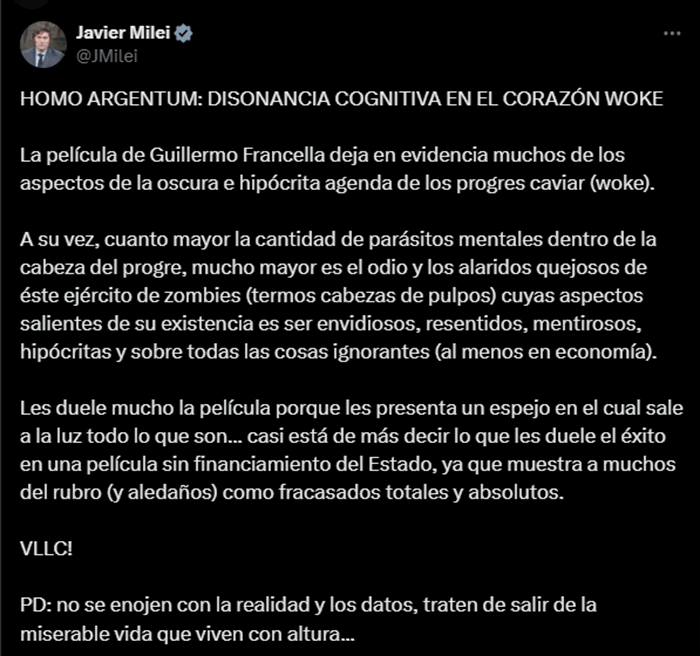

El Presidente, Javier Milei, a quien ya ni siquiera se le conceden capacidades intelectuales envidiables desde los sectores más cercanos a la escuela austríaca, fue decisivo en la disputa partidaria en torno a la película. Su posicionamiento, a través de Twitter, también funcionó como parteaguas para que la película se transformara más en un principio de identificación partidario que en un objeto cinematográfico.

Lo más interesante, que en estos tiempos se confunde casi siempre con lo más gracioso —todo es parodia, hasta la parodia misma—, es que nada de lo que dice Milei acerca de la película tiene que ver con ella. Cohn y Duprat vieron en el baitazo la posibilidad no solo de publicitar la película, sino de sacarla de la pantalla para extenderla, como toda obra de vanguardia pretende —y no es un juicio de valor, porque hay vanguardia buena y la hay mala—, a la vida.

Quiero decir que el debate en torno al financiamiento de la película en particular y del INCAA en general es parte de la propia ficción. Por un lado, el filme contó con argentum de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, es un “éxito” gracias al aporte del Estado. Por otro, contradice las bases ideológicas del gobierno en tanto y en cuanto la privatización de la vida, la subjetividad del consumidor es el cénit de lo miserable a lo largo de toda la película. Si la identidad, en lugar de ser la de ciudadano es la de consumidor, el sujeto solo puede aspirar a lo que Milo J —no recuerdo el nombre del personaje, sepan disculpar— aspira efectivamente cuando el cheto lo invita a comer y a comprarse cosas: ser visto como alguien que posee, ser imagen de consumo.

No importa si se pertenece o no a un grupo, a una comunidad, a una institución. Poco importa si detrás de la imagen hay algo más que la superficie sobre la cual reposa la identificación —como poco importa si un usuario de Twitter leyó efectivamente el libro que se apura en citar, si es posible en otro idioma, para hacer de sí lo que para la red debe ser—. Milo J —el personaje, digo— no deja de ser un negrito peligroso: aún con la ropa de marca, con el celular más caro, con los auriculares y con las bolsas en el baúl, opera en él una peligrosidad, una monstruosidad que un simple “dame las llaves y bajate del auto” exterioriza.

Como pasó con 4×4, película en la que el dúo Cohn-Duprat usó la camiseta rosa de Boca para insertarse en la polémica acerca de la “traición a los colores”, acá parecen también reírse del presidente. Y de nosotros, claro, que blandiendo un Vox latín-español en el aire creemos, aún, que somos más ciudadanos argentinos que consumidores en disgregación.

Deja un comentario